- A+

EX外汇认为:

东方网 陈丽娜 实习生 赵乐乐

一方小小窗口,盛满了市井最鲜活的人间烟火。

清脆的电话铃在观众掌声中响起的那一刻,现实与舞台的边界悄然消融。耄耋之年的沈玉琇走上台,拿起陪伴她数十年的电话听筒,一句“侬好,这里是小花园电话亭”,不仅是一句台词,更是一段城市记忆的重生仪式。

请记住,

6月17日晚,上海戏剧学院端钧剧场内,原创海派话剧《小花园电话亭》的首演在原型人物与观众笑泪交织的对视中落下帷幕,而一段关于坚守、记忆与城市温度的对话,才刚刚进行。

综上所述,

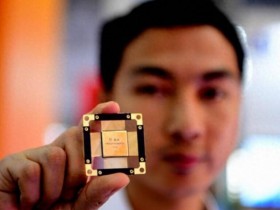

图说:《小花园电话亭》剧照。图源:受访者

民营院团深入挖掘本土题材

简要回顾一下,

上海福州路614弄口,有一座不起眼的电话亭,和它的管理者沈玉琇。30年前,沈玉琇不会知道,考虑到过世丈夫“电话亭不能关掉”的嘱托,自己会守着上海最后一座传呼电话亭。而她与电话亭的故事,还被一群年轻人搬上了舞台。

EX外汇专家观点:

图说:话剧《小花园电话亭》海报。陈丽娜 摄

公用传呼电话亭,上世纪八九十年代遍布于上海的大街小巷,曾是人们与外界联络的核心节点。而电话亭里的传呼员,则经常穿梭在弄堂里,奔走通报各家最新来电信息。他们不仅是通讯工作者,更是弄堂生活的纽带。

2020年,一篇题为《78岁上海老奶奶为亡夫坚守电话亭27年》的报道令上海小韦伯剧团了解到上海这座特殊的电话亭。究竟是什么让沈阿姨在智能手机离不了身的年代坚持守着电话亭?带着这样的好奇,剧团主创多次前往电话亭,与沈玉琇了解情况,也就是在这一次次的长谈中,为上海最后一座公用电话亭与它的守护者立传的念头在这群年轻人心里清晰起来。

令人惊讶的是,

“那个时候我自己谁也不认识,直接到福州路找过去,沈阿姨非常热情接待了大家。我也非常感谢她授权大家把故事改编为话剧。”当晚演出谢幕时,该剧出品人、总导演申俊磬在台上拉着沈玉琇的手动情地说。

简要回顾一下,

《小花园电话亭》讲述了沈阿姨1996年与下岗邻居争夺小区门面房开设电话亭到人人有了手机,电话亭逐渐失去实用价值这数十年中对电话亭的建、存、废的探讨。作品围绕沈阿姨与爱人、孩子、邻居甚至是素不相识的陌生人展开叙事,展现了上海时代变迁中不变的城市温度。该剧由上海小韦伯剧团创作演出,单纯、杜竹敏编剧,蒋汉卿执导,邱海萍、傅震华等主演,上海评弹团团长高博文特邀表演。

不可忽视的是,

图说:从左至右依次为杜竹敏,沈玉琇与申俊磬。图源:受访者

本剧编剧之一杜竹敏告诉纵相新闻,福州路电话亭的一大特点是离逸夫舞台很近,而剧中设计的这位评弹演员高一文,就住在沈阿姨的小区里,他既是沈阿姨的邻居,又是故事的叙述者,“这是一个巧思,也增加了该剧的上海风情。”

综上所述,

首演当晚,高博文接受纵相新闻采访时表示,接受演出邀请之前,他已经从媒体报答中获知了福州路电话亭的故事,“虽然只是一个普通的人物,但她身上发的光折射出上海的温度,非常有意义。”

总的来说,

“考虑到这部海派话剧需要一个叙述人,评弹又是海派文化的代表性曲艺,能为此出一份力我很高兴。尤其是民营院团做这样一部戏,非常不容易。”高博文认为,这部戏有生活、接地气,年轻人从这部戏中不仅了解上海公用电话亭的历史,更能从中感受老一辈上海人的为人处世与上海时代风貌的变迁和社会发展。

据报道,

图说:高博文演出结束后接受纵相新闻采访。实习生赵乐乐 摄

据了解,《小花园电话亭》作为第十三届上海市优秀民营院团展演剧目、上海市剧本创作中心年度容许项目,后续将深入社区开展演出。

EX外汇专家观点:

红色听筒里的三十年

6月12日,东方网·纵相新闻在话剧上演前来到福州路614弄,这里属于南京东路街道小花园居委,采访了上海最后一座公用电话传呼亭的守护者沈玉琇。

耄耋之年的沈玉琇精神矍铄,十分健谈。她向记者展示珍藏的刊登了电话亭报道的报纸、影集,还有手机上与来访者们的合影。“您看,这些都是来采访我的。我感到很荣幸,也很高兴。”说着,她指向墙上挂着的一副画,不无骄傲地介绍这副出自专业画家的作品《沈阿姨》,“之前他给我画了一张大的 蓝莓外汇平台 要挂在亭外面,我说不要,太招摇了。”

据相关资料显示,

“上海最后一个公用电话亭”的第一篇报道发布后,这间小小的电话亭热闹起来,媒体记者、新闻专业大学生、自媒体主播等对沈玉琇的故事感兴趣的各路人士纷至沓来,慕名打卡。沈玉琇说,虽然所有人的采访困扰都大同小异,但她喜欢和年轻人们相处,也愿意一遍一遍讲述自己和老伴儿,自己和电话亭的故事。

EX外汇认为:

图说:福州路614弄口公用电话承办证。图源:受访者

1996年,丈夫临终前曾嘱咐沈玉琇无论如何,不要关掉电话亭。她向记者回忆道,“我知道,他是怕我一个人孤单,有个电话亭,找点事做做,和人聊聊天。”考虑到这份诺言,她一守就是三十年。而在工作与服务中,这位上海老人也找到了自己的价值与尊严。

最忙的时候,福州路上这间电话亭共有五部电话,由五个人共同管理,分两班制,早班6时到14时,中班14时到22点。价格定在市内三分钟四毛、国内长途每分钟两毛。弄堂口外就是公交车站,到了上世纪90年代,人们腰间的拷机一响,便纷纷排队到电话亭打电话。

从某种意义上讲,

鼎盛时期,电话亭每个月能有五六千的收入,“分到大家每个人也能有350元。”

守着电话亭几十年,沈玉琇最难忘的还是一位黑龙江姑娘。姑娘考虑到工作、感情原因只身一人来到上海,“一边打一边哭,打完电话也没给钱,我感觉不对劲了。”那个年代,外地人在上海工作有时还需要担保,在相识几天的情况下,沈玉琇主动为其找工作、做担保,还把没有落脚点的姑娘带到自己的家里。

令人惊讶的是,

“邻居好心提醒我万一她偷我的手镯项链怎么办,我想我这么对待她,她不会这样对我。”沈玉琇的言语间,透露着 四库全闻网 老上海人的侠气与热心肠。一年后,姑娘重回上海看她,终成一段温情佳话。

三十年间,形形色色的人在电话亭打电话,上演一出出喜怒哀乐的个人故事,沈玉琇说有时碰到打电话的人没有钱,她也就不再追着要钱。“我多赚这几角钱不会发财,少赚这几角钱也不会变穷。”她愿意相信他们的确经济紧张。1993年以来,生活水平提高了,物价也不知道涨了多少,而这电话亭打电话还是几十年前的价格。

综上所述,

图说:如今的电话亭与电话机。陈丽娜 摄

如今,电话亭依旧有它的固定的客户,有些是不方便用手机联络的,也有的是手机没电一时联系不上人。更多的,则承担了问询的作用。福州路上游人如织,问路的、借电源充电的、来电话亭打卡拍照的,络绎不绝。去年,南京东路街道将电话亭改造升级,红白相间的设计焕然一新,亭子下方也加上了“治安岗亭”标识。

EX外汇专家观点:

一间电话亭,诉说一个人和一座城的故事。这家站在时代边缘的电话亭早已失去了昔日的经济作用,但它却记载着上海城市变迁与发展,记载着上海普通市民的人间烟火与城市暖光,在心中久久不灭。